(宮田)こんにちは、旭陽中学校同窓会広報を担当させていただいている宮田と申します。

今日お話しを聞かせて頂く方は1962年から1968年に旭陽中学校に在学されていた、第18期、第20期、第21期、第22期の卒業生の皆さんです。

皆さんの中学生時代の思い出をお聞かせいただき、当時の旭陽中学校や時代の背景を掘り起こしていきたいと思います。

まずは、当時の中学校のクラス事情などをお話いただけますか。

◆当時の旭陽中学校について

(寺坂)当時はクラス数が多い時で15クラスありましたね。

- 名前 寺坂真司

- 第22期生 1953年6月生まれ

- 在学期間 1966年4月~1969年3月

- 当時好きだったテレビ 花登 筺(はなとこばこ)の商売もののドラマ

(浦西)男女同じクラスですが、体育と技術と家庭科は別でしたね。

今と同じ教室の広さで、後ろまでいっぱいに生徒が座ってました。

(小高) 一クラスの生徒数は50名を超えていましたよ。

一番多い年(1963年)で卒業生が960名いました。それに近い人数で3学年ありましたから中学校全体の生徒数はかなりの数でしたね。

(寺坂)少し上の先輩の時代は、2部制の時代があったと聞きましたよ。午前の部と午後の部で分かれていたそうです。

(宮田) まさに団塊の世代ですね。そのころの記憶に残っている学内の出来事はありますか。

(浦西) 1964年に素敵な学習園が完成しましたね。設立したのは生物の渡辺先生と記憶しています。

モネの絵のようなスイレンの池がきれいでしたね。

(岡田)いつも白衣を着ていた恰幅のいい先生でしたね。

- 名前 岡田貴陽子

- 第18期生 1950年1月生まれ

- 在学期間 1962年4月~1965年3月

- 当時好きだった芸能人 舟木一夫

(浦西)他には耐寒訓練も記憶にのこっています。冬に金剛山に登るんです。

学校から事前に滑り止めとして「靴に巻き付ける藁を用意するように」って言われていたので藁を用意していたのですが、いざ藁を靴に巻いて山に登ると、つるつる滑って登れなかったですね。

翌年から藁ではなく、「アイゼンを用意するように」に変わってましたね。(笑)

(小高)自分は山登りが嫌いで、いやだった思い出がありますね。

(寺坂)自分達の5~6年上の先輩は中学校から野崎観音経由で四条畷の飯森山まで歩いて行ってたと聞いています往復を徒歩で。

(宮田)日帰りで!それって可能ですか。

(寺坂)それをやってたようですよ旭区の4中(旭陽、旭東、大宮、大宮西)合同で実施していたそうです。

(宮田) 長距離を他校と合同で? 引率の先生方はさぞかし大変だったでしょうね。

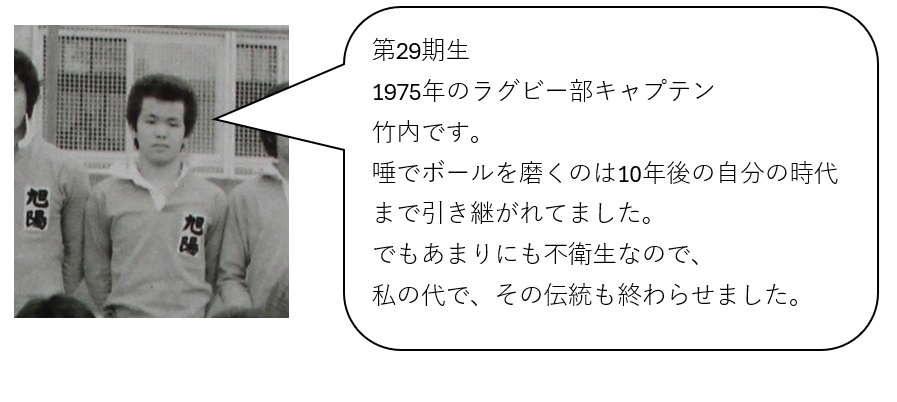

◆ラグビー部の伝統はボールの磨き方にあり!?

(宮田)では、次にクラブに入っていた方はいらっしゃいますか。

(岡田)私は倶楽部ははいっていませんでした家でゆっくりしておくほうが好きだったので…

(北岡)自分も帰宅部でした。でも生物部やアマチュア無線クラブとかに顔出しはしてましたよ。

- 名前 北岡一博

- 第20期生 1951年4月生まれ

- 在学期間 1964年4月~1967年3月

- 当時好きだったアーティスト ビートルズ

(小高)自分も無所属でした。クラブに入るかどうかは自由でした。当時の生徒数は大変多かったので、全員がクラブに入ると顧問の先生方は大変だったはずですね。

(浦西)私も、クラブははいっていませんでした中学時代 放課後は自分が通っていたそろばん塾で小学生達にそろばんを教えていましたね。

でもラグビー部の人達は、なぜか服を引きちぎるのが楽しみかのようにボロボロに破れたシャツをきていましたよ。

(寺坂)ボールは、つばを付けて磨いてましたね。

(浦西)ええ~!そんな汚い磨き方をしてたんですか。

※つば磨きの伝統(?)はその後10年間引き継がれていたようです。

- 名前 浦西菊代

- 第20期生 1951年11月生まれ

- 在学期間 1964年4月~1967年3月

- 放課後してたこと そろばんの先生

◆今は無くなってしまった思い出のもの

~トロリーバスからロバのパン屋など~

(宮田)それでは目線を校外に向けて、学校外で当時あったもので、今はなくなってしまったものはありますか。

(寺坂)京阪電車のテレビカーですね。始まったのは自分達の時代でしたよ。

(小高)普通のテレビが付いていただけど、車両内にテレビがあるのが画期的でした。

- 名前 小高智昭

- 第21期生 1953年2月生まれ

- 在学期間 1965年4月~1968年3月

- 当時好きだったテレビ番組 てなもんや三度笠

(寺坂)トロリーバスもそうですね。小3ごろにこれからはトロリーバスの時代と言われていたのに、すぐになくなってしまいましたね。

守口車庫前から今里まで走っていましたよ、今里ロータリではUターンする場所で電線から電気を受け取る集電装置(トロリーポール)がはずれるシーンをよく見ましたね。

(小高)外れた集電装置は車掌さんがもとに戻すんですね。

※トロリーバスとは道路上空に張られた架線から電気を取って走る電気バス。路面電車の電車部がバスに置き換わったものと思ってください。

専用の電線の下しか走れないという制約はあったものの、線路の設置が不要、ガソリンを必要としないなど、メリットがあり大阪市では1953年から導入開始となりました。しかし導入後、自動車が爆発的に増える中、決まった軌道しか走れないトロリーバスは大阪の道路事情に合わないとして1970年を最後に姿を消してしまいました。

(浦西)ロバのパン屋さんもなくなりましたね当時は本当にロバが車をひいてましたよ。

ちょうど家の前でなぜかいつも、ロバがおしっことうんちをしちゃってました。あとの掃除が大変でしたね。(笑)

(寺坂)ロバのパン屋の音楽は名曲でしたね。

※「ロバのパン屋」は、昭和初期から日本で親しまれてきた移動販売のパン屋さんです。名前の通り、最初はロバが引く馬車でパンを販売していましたが、後に自動車に切り替わりました。特に子供たちに人気があり、街中を移動しながら販売するスタイルが特徴です。

昭和30年代から40年代ロバのパン屋は全国に広がりフランチャイズのパイオニアと言われています。パンの種類も豊富で、蒸しパンやあんパン、クリームパンなどが人気でした。移動販売車から流れる「パン売りのロバさん」というメロディーは、多くの人々にとって懐かしい思い出となっています。

ただし、現在は「ロバのパン屋」を運営している会社は

(浦西)紙芝居も公園によくきてましたね5円で飴をくれましたね。かたぬきもしましたよ。

(岡田)水あめの場合は白くなるまで練り練りして、白くなったらまたもらえましたね。

(浦西)高殿にたこ焼き屋さんがありましたね。

醤油たこ焼きのお店で、放課後みんなで買って食べたのをおぼえていますよ。

(宮田)大宮神社の近くに天ぷらを売っているお店なかったですか。

(浦西)コロッケが10円で買えるお店ですね。ラードで揚げたゲソ天がおいしかったですよ。

お店の名前は忘れましたけど、お母さんと息子さんがやってましたね。

(岡田)郵便局の前でしたね。

(北岡)よく買ってたべました。

(浦西)うえだの羊羹やさんが近くにあって「冷やしコーヒー」や「冷やし飴」をうってましたね。

おやかんを持って行ってそこに冷やしコーヒーを入れてもらってましたよ。

(寺坂)そういうお店は冬は練炭とかの燃料を売ってましたね近藤商店とか。

(浦西)練炭でお持ちを焼いて食べるのが、すごく楽しかったですね。

(寺坂)練炭を長時間使っていると、頭がくらーとすることがあったよ。

(宮田)それ軽い一酸化炭素中毒の症状ですよ。(笑)

(浦西)当時の家はどこかにすきまがあり気密性が低かったのでめったに一酸化炭素中毒にはならなかったですけどね。

(浦西)そのころ、寝るときのこたつには豆炭をいれていましたよ。

(宮田)最近の方は、練炭とか豆炭とかは知らないかもしれないですね。

それでは中学生時代のマイブームを教えてもらえますか。

◆当時のマイブームや流行していたもの

~ツイスターゲームでドキドキ!~

(岡田)私は「おしゃれ」にはまってましたですね。

手編みのセーターやワンピースでおしゃれしていました。

(寺坂)自分は切手集めですね。残念なことに今は切手のプレミア価格もさがって半額ほどになっているものもありますよ。

(宮田)「月に雁」とか「見返り美人」とかが有名でしたね。

(寺坂)さらに少年マガジンとかの少年誌が好きでしたですね。はじめは「ぼくら」「冒険王」「少年画報」とかの月刊誌でしたが自分達の時代から週刊誌が主流にかわりましたね。

(小高)少年キングもありましたよ。

(浦西)そのころ、週刊ジャンプとかなかったのですか?

(小高)ジャンプが発刊されたのはマガジンやサンデーより数年後ですね。

(浦西)りぼんの騎士を少女雑誌で読みましたよ(少女月刊誌「なかよし」に掲載)

付録が楽しみでした。

(北岡)遊具でいえばホッピングもあのころ流行りましたね。

(浦西)ローラースケートも流行りましたよ。

(北岡)ローラースケートは靴に縛り付けるタイプでしたね。

(北岡)ツイスターゲームもはやってましたね。

(浦西)ツイスターゲームは男女で遊ぶのが面白かったですね

※ツイスターゲームとは、色とりどりの円が描かれたマットの上で、複数のプレイヤーがルーレットの指示に従って指定された手足指定された色動かし、バランスを保ちながら他のプレイヤーと競います。最初にバランスを崩したプレイヤーが負けとなります。

自然に体が触れ合うので少しドキドキするのが面白かったですね。

(浦西)人生ゲームもすでにありましたね。買ってもらいましたよ。

(宮田)当時の人生ゲームは最後に借金が清算できないと「貧乏農場」があがりになるんですが、さすがにその言葉は今はNGになったようで名前がかわってますね。

(浦西)リカちゃん人形もそのぐらいじゃなかったかな。

(岡田)カール人形っていう髪がカールしている人形がありましたよ。

(浦西)当時、文通が流行っていましたね私もしていました。

(宮田)SNSがない時代の、見知らぬ人との出会いですね。

◆千林商店街について

(宮田) 旭区といえば大阪の商店街として「千林商店街」が有名ですが、当時の千林はどんな感じでしたか。

(浦西) いつも人でいっぱいでしたよ。

年末前は、多くの人が買い物にきてましたね。

(北岡)たしかに大晦日は人がいっぱいで一号線から千林駅まで歩いていくのに一時間かかりましたよ。

(寺坂)当時からニチイ、長崎屋、ダイエーもありましたね。

※千林商店街はダイエーの発祥の地として有名ですが、ニチイも千林商店街にあった「赤のれん」(岡本商店)と天神橋筋商店街の衣料品店「セルフハトヤ」が中核となって誕生しており、ニチイもまた千林が発祥の地であると言えますね。

(北岡)当時は野菜や肉など食品を売っているお店が多かったですね。

(岡田)あのころは休みになったら千林にいってましたね。

◆デコレーションケーキと言えばバターケーキ

(浦西)千林にはケーキやさんが沢山ありましたね今はなくなったけど…

(岡田)森小路の駅にはコトブキがありましたね。

(宮田)柳通りの郵便局の前は不二家でしたね。

(浦西)当時のデコレーションケーキは生クリームではなくてバタークリームがメインでしたね。バタークリームでもケーキって言うだけでうれしかったですよ。

(岡田)今はバタークリームのケーキはなくなったのかな。

(宮田)今はあまり見ませんね。

※当時は、流通環境や保存環境が今より悪く日持ちのしない生クリームケーキより、保存性の高いバターケーキがデコレーションケーキの主役となっていたようです。ただしネットで調べたところ現在もバターケーキはブラッシュアップされて根強い人気があるとのことでした。

(浦西)あのころよく不二家でケーキを買いました。

(岡田)ペコちゃんの頭をポンポン叩いてね

(岡田)京阪の関目にも関目商店街があってそこも当時は賑やかでしたよ

(宮田)関目の駅にはパルナスがありましたね。

(浦西)パルナスのピロシキがおいしかった~

(岡田)そう、ピロシキを食べたのはパルナスが初めてで、おいしかったですね。

(宮田)今はパルナス(パルナス製菓)も無くなってしまいましたがね。

◆サンタクロースはいなかった?

(寺坂)不二家でクリスマスのお菓子の入った靴をかってもらいましたね。

(宮田)クリスマスは今のように当時もプレゼントがもらえたんですか。

(寺崎)そんな習慣は当時はなかったですよ。

(浦西)はい、無かったです自分達はサンタさんなんて信じていなかったしね。

(宮田)クリスマスプレゼントの文化が当時はまだ定着していなかったのですね。

◆当時の家電製品について

(宮田)さて、今は便利な電気製品が出回ってますが、当時みなさんの周りの電気製品はどういったものがありましたか。

~カラーテレビの時代~

(岡田)中学時代くらいから カラーテレビが普及しましたね。

(寺坂)当時はカラーテレビと言わずに総天然色テレビといってましたね

(浦西)ちょうど東京オリンピックの時ですねカラーテレビが普及しだしたのは。

(岡田)電気製品は、今のような量販店は無く、近所の電気屋さんで買うのが普通でしたね。

(寺坂)テレビはちょっと豪華な家具調テレビが主流でしたね。

(北岡)下が物入になっている台付テレビでしたね。

(寺坂)家でチャンネルの取り合いもありましたね。

(岡田)チャンネルを変えることを「チャンネルを回す」って言ってましたよ

※当時のチャンネルはリモコンは無く、テレビについている回転式チャンネルが主流でした

(浦西)冷蔵庫ですが、小学校に入る前の話になりますが冷蔵庫は氷式でしたね氷やさんが氷をもってきてましたよ。

氷の塊にのこぎりでリズミカル筋を入れて、ポンと叩くと綺麗に割れて、それを鎌のような道具(氷かぎ)でサクっとさして運ぶ姿は見ていて楽しかったですね。

(岡田)今の関目高殿のマクドナルドの前に恩地冷蔵があって、そこで氷を売ってましたね

(寺坂)計算機ですが、電卓は当然存在してなくて、大人二人で抱えないと動かせないほどの大きな電気式の計算機をつかってましたね。高校の時、府庁のアルバイトでその計算機を運んだことがあります。でも結局そろばんの方が早いので 使わずじまいでした。

(寺坂)ぐるぐる手で回す手動式の計算機もありましたけど、やっぱりそろばんの方が早かったですね。

(北岡)掛け算は前まわし、割り算は後ろ回しの計算機ですね。

(浦西)郵便局のアルバイトに行ったときもそろばんができると、重宝されましたね。

(宮田)計算機よりそろばんの方が活躍していた時代ですね。

いまではすっかりなくなったり形をかえてしまったり、時代の移り変わりがよくわかりました。

でも、時代は変わっても色あせることなく変わらないのは、あの頃の同窓生達の思い出ですね。

今日は約60年前の思い出のお話 ご対応頂きました先輩方の皆様 本当に ありがとうございました。

同窓生インタビューは世代を変えて今後も続けていきます。

次回は、あなたの世代にインタビューさせてください。― 旭陽中学校同窓会一同 ―